初めて和裁に挑戦する人は、まずは最低限必要な和裁道具をそろえてから着物を作り始めると、ストレスなく和裁を楽しめることができます。

この記事では、

- 和裁で必要な道具

- 和裁道具の選び方のポイント

をご紹介していきます。

和裁で必要な道具と選び方のポイント

和裁で必要な道具は、11種あります。

これら11種の道具があれば、すぐにでも浴衣や着物をつくり始めることができるので、つくり始める前に最低限これらをそろえていきましょう。

長く使えるものが多いので、これからご紹介していく「それぞれの道具の選び方のポイント」を参考に、しっかり吟味して使い勝手のいいものをそろえていくことをオススメします。

必須道具① 手縫い針(和針)

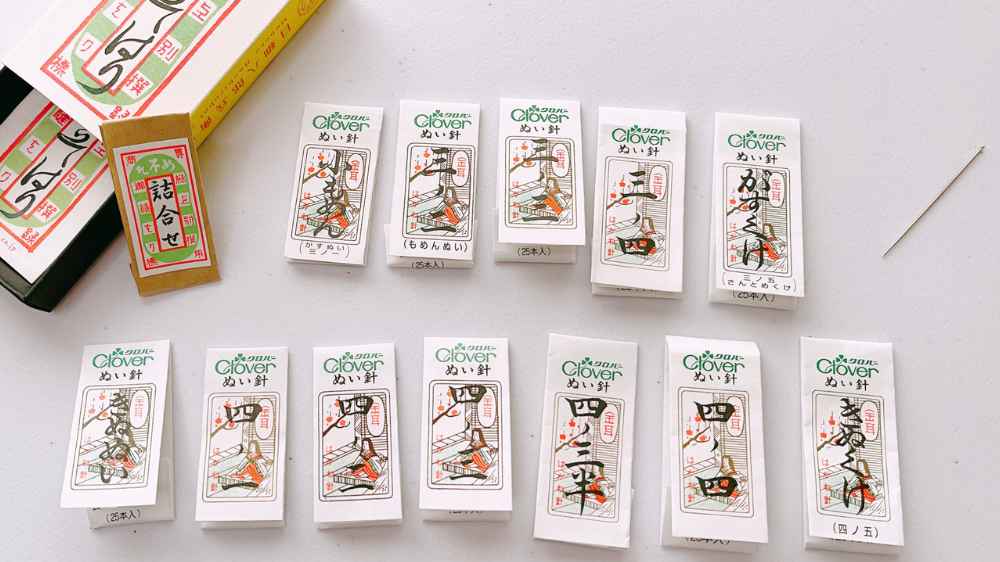

手縫い針には和針と洋針があり、和裁では和針をメインに使います。

洋針は短いと細い針、長いと太い針であるのに対して、和針は同じ太さでも様々な長さがあり、下の表のように用途が異なります。

| 針の種類 | 名称 | 太さ | 長さ | 用途 | |

|---|---|---|---|---|---|

| もめん針 | 三ノ一(小ちゃぼ) | 0.71mm | 33.3mm | 【普通地用】 木綿地、麻地、ウール地など | 木綿縫い |

| 三ノ二(もめん縫い) | 36.4mm | ||||

| 三ノ三 | 39.4mm | 木綿縫い・くけ | |||

| 三ノ四 | 42.4mm | 木綿くけ・しつけ | |||

| 三ノ五 | 45.5mm | ||||

| 小ちゃぼ | 0.84mm | 33.3mm | 【厚地用】 ウール地(フェルト等)、厚手木綿地(デニム・パイル等)など | 厚地の木綿やウール縫い・ボタン付け | |

| 大ちゃぼ | 39.4mm | ||||

| 中くけ | 45.5mm | 厚地の木綿やウールのくけ | |||

| 大くけ | 51.5~54.5mm | 厚地の木綿やウールのくけ・しつけ | |||

| もめんえりしめ | 0.76mm | 54.5mm | 【普通地用】 | 木綿やウールの衿くけ・振袖等の長い袖のしつけ | |

| 絹針 | 四ノ一 | 0.56mm | 33.3mm | 【薄地用】 絹地、薄手の木綿地、化繊など | 絹地縫い |

| 四ノ二(絹縫い) | 36.4mm | ||||

| 四ノ三 | 39.4mm | 絹地縫い・くけ | |||

| 四ノ四 | 42.4mm | 絹地のくけ | |||

| 四ノ五(絹くけ) | 45.5mm | ||||

| 絹しつけ | 54.5mm | 絹地のしつけ | |||

| 絹えりしめ | 54.5mm | 絹地の衿つけ・しつけ | |||

| つむぎ針 | つむぎ縫い | 0.56mm | 31.8mm | 【やや薄地用】 紬地、薄手木綿地、薄手ウール地など | 紬地縫い・ボタン付け |

| つむぎぐけ | 0.64mm | 45.5mm | 紬地のくけ | ||

| つむぎしつけ | 0.64 | 45.5 | 紬地のしつけ | ||

| つむぎえりしめ | 0.64 | 54.5 | 紬地の衿つけ・しつけ | ||

よく使う針は、木綿針の三ノ一から三ノ五・絹針の四ノ一から四ノ五です。

和針の太さの選び方

まず、使う和針の太さを決めます。

- 木綿や麻などの普通地の着物を作りたい場合は、木綿針

- 絹やポリエステルなどの薄地の着物を作りたい場合は、絹針

と、このように扱う生地によって針の太さを選びます。

和針の長さの選び方

針の長さは、

- 三ノ一から三ノ三のように短い針は、運針(並縫い)用

- 三ノ四から三ノ五のように長い針は、くけやしつけ用

と、ざっくりと覚えておくと使いやすいです。

使いやすい長さの目安

運針(並縫い)しやすい長さの目安は、

- 三ノ一や四ノ一は手の小さい人

- 三ノ二や四ノ二は手の標準サイズ

- 三ノ三や四ノ三は手の大きい人

とされています。

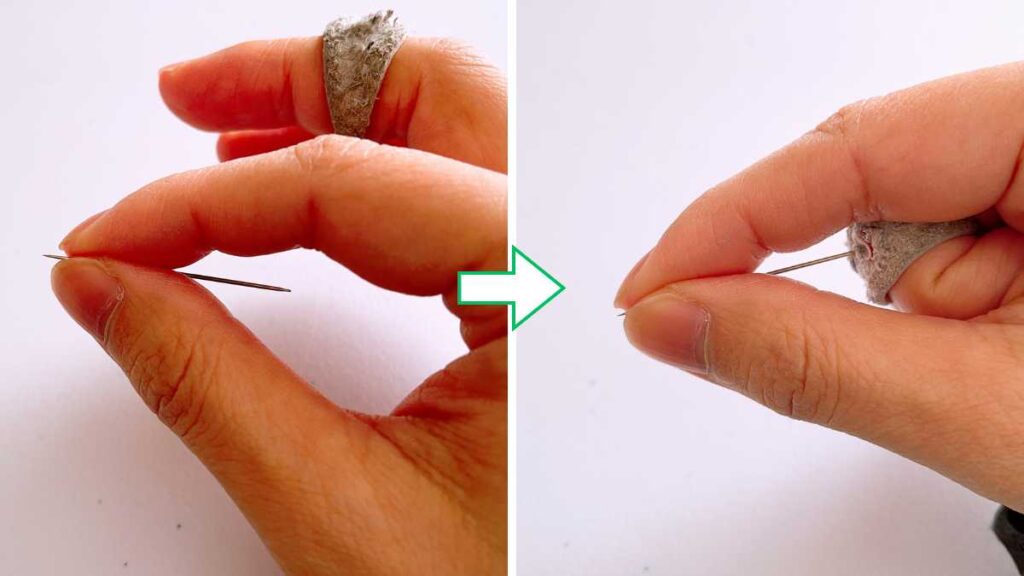

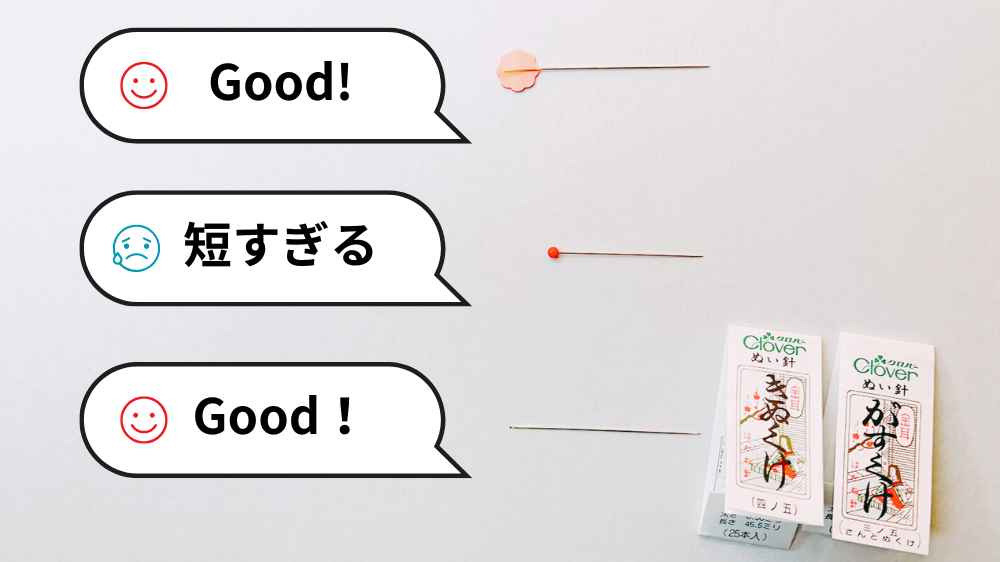

手のサイズにちょうどいい長さの見分け方

とはいっても、縫いやすく感じる長さは個人差があるので、下の写真のように、実際に持ってちょうどいい長さを確認することをオススメします。

- 利き手の親指と人差し指で針を持ちます。

- 針の頭(糸を通すほう)を、中指につけた指ぬきに直角に当てます。

上の写真のように、針を持って指ぬきに直角に当てたときに、人差し指の先に針先がくる長さ(人差し指から2mm程度)が、縫いやすい針の長さです。

長すぎる針は縫い目が大きくなってしまいますし、短すぎる針は指を刺してしまいます。

自分にとってどの長さがぴったりか、実際に持って確認しましょう。

まずはどの和針を選ぶのがオススメか

まずは三ノ二や四ノ二で試してみて、短すぎたり長すぎた場合は、違う長さの針を試してみることがオススメです。

また、和裁では手縫い針をまち針として使うこともあるので、サイズが合わない針を買った場合でも、捨てずに保管しておきましょう。

くけやしつけは長い針の方が縫いやすいのですが、並縫い用・くけ用と分けずに、全て1サイズの針で縫うこともできるので、まずは並縫いしやすい三ノ二や四ノ二のように標準サイズを試してみるといいです。

必須道具② まち針

和裁には頭が平たく針が長いものと、サイズが合わない手縫い針が適しています。

布の中にもぐりこむと探しづらいのですが、途中で布をたたんでもかさばらず、へら台にもしっかりととめることができるからです。

頭が丸いまち針を使う場合

頭が丸いものを使う場合も、針が長いものが向いてます。

着物は重量があるので、長いまち針のほうが、しっかり留めておけます。

和裁で使いやすいまち針の選び方

まち針は形状によって一長一短あるので、自分にとって使いやすいものを選べばOKです。

どんな形状であれ、和裁では長いまち針を使うのがおすすめです。

また、普通地や薄地など布の厚さによって、まち針も太さを変えましょう。

綿や麻には普通地用を、絹や裏地には薄地用を使います。この2種類を持っておくと便利です。

使うまち針の本数を10本程度と決めておきます。

縫い始めと縫い終わりに針の本数を数えることで、布からの取り忘れや紛失を防げます。

必須道具③ 指ぬき

いろんな素材の指ぬきがありますが、最も指にフィットして、針もすべりにくい革製の指ぬきが最適です。

市販品を買うのが手軽ですが、緩い指ぬきだと針をうまく押せず、きついと指が痛くなるので、革の裏側を使って、自分の指のサイズに合った指ぬきを作るのが一番オススメです。

必須道具④ かけ針・くけ台

くけ台にかけ針を取り付けて、ふたつセットで使います。縫うときに布を張ったりゆるめたりしやすくなる道具です。

くけ台は、座って使う木製のものと、卓上に取り付けて使う金属製のものがあります。あぐらをかいてくけ台代わりに足を使う場合は、くけ台は不要です。

かけ針は、布をはさむ部分のゴムと、バネがしっかりしているものを選ぶことがポイントです。

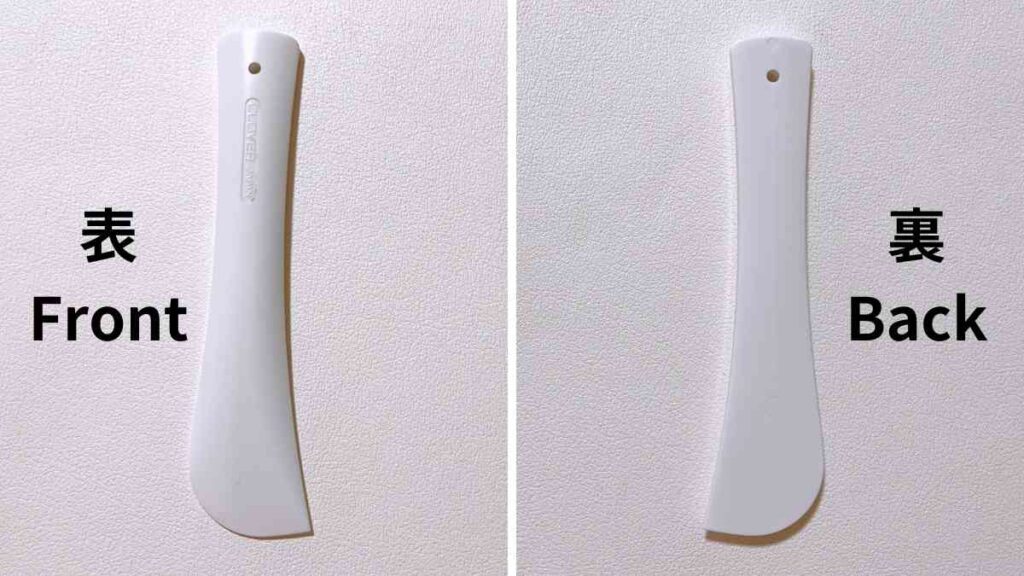

必須道具⑤ へら

しるしつけや折り目つけの際に使う道具です。

へらには象牙製、角製、樹脂製、プラスチック製などさまざまな素材のものがありますが、プラスチック製と樹脂製が手に入りやすいです。

長さは12~13cm程のものが適当で、手のサイズに合った握りやすいものを選びます。

絹物には、幅の狭い絹べらを使うのがオススメなのですが、最近は絹べらを作っている会社がなくなってしまいました。とても残念です…。

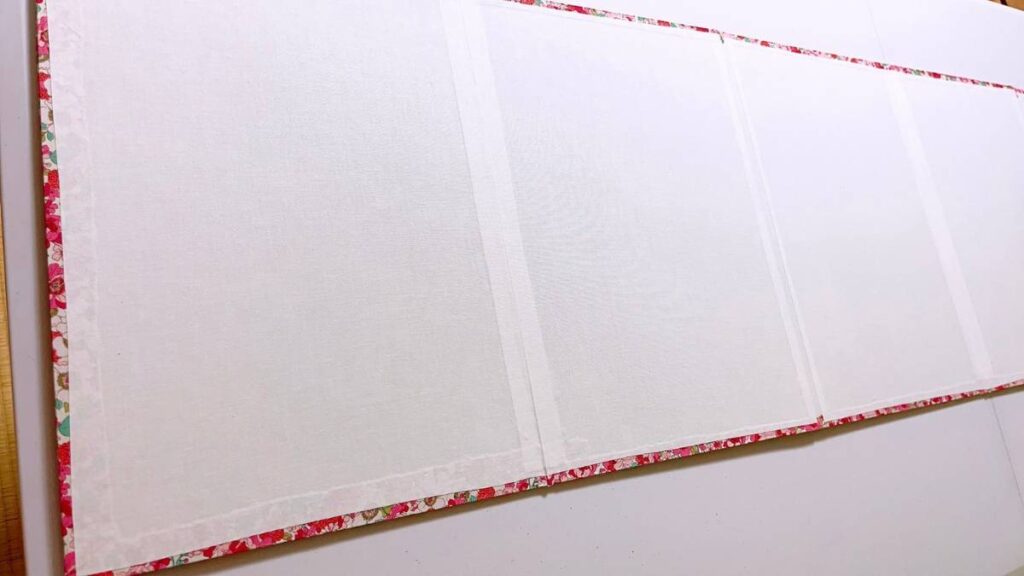

必須道具⑥ へら台

へら台は、へらで印付け(へら付け)をするときに、へら跡が布につきやすい構造になっている和裁道具です。

しるし付け以外にも、まち針を打つとき、こてを使うときなど、和裁では常にへら台の上で作業します。

へら台は折りたたみ式になっていて、使わないときは屏風たたみに畳んでコンパクトに収納できます。広げたサイズは約45×180cmのものがほとんどです。

着物地の幅は40cm前後ですが、洋服地で作ることもあると思うので、へら台の幅は最低でも45cm以上あると便利です。

必須道具⑦ 裁ちばさみ

裁ちばさみは、生地の裁断に使います。

長さ24cm、26cm、28cm、30cmのものがあり、24cmと26cmのものが手に入りやすいです。

歯のかみ合わせが良く、握りやすいものを選びます。

握る部分がスリムな場合は、手に負担がかからないように、にぎり部分に真綿を巻くと、あたりがソフトになり使いやすくなります。

鋏は、ときどきミシン油をふき込んで、よく手入れしながら使っていきます。ステンレス製のものは、さびにくいので扱いやすいです。

必須道具⑧ 糸切りばさみ(握りばさみ・小ばさみ)

糸切りなどの細かい作業のときに使います。

手のひらサイズの10~13cmほどのものが適当で、刃先のよく切れるものを選びます。

握る部分がスリムなものは裁ちばさみと同様に、にぎり部分に真綿を巻くと、手に負担がかからないです。

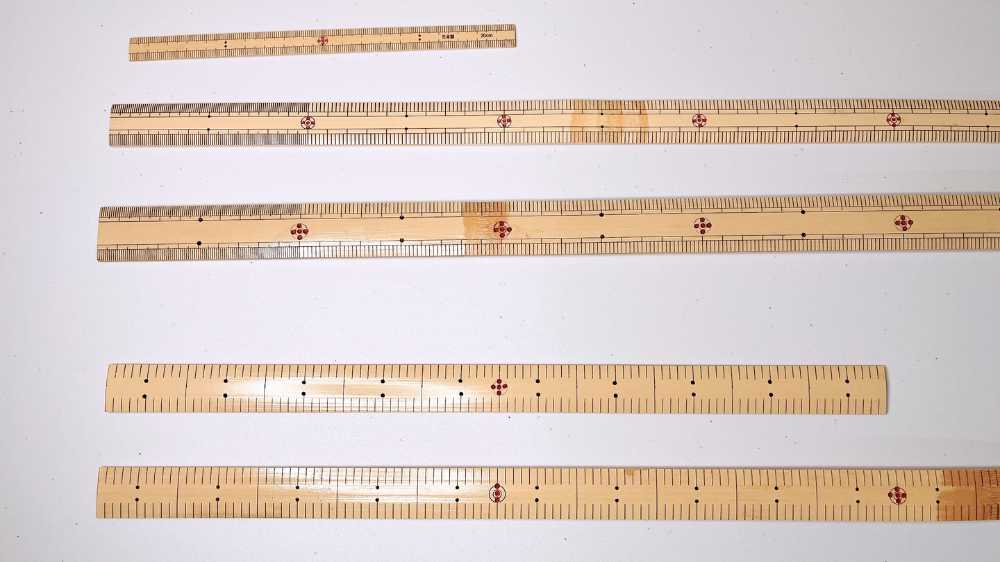

必須道具⑨ ものさし

ものさしは、竹製のものが見やすく滑りにくいのでオススメです。

20cmと50cmと1mをそろえておくと便利です。メートルものさしなら、和裁以外の他の手芸にも使えるので、持っていると重宝します。

鯨尺で着物を作りたい場合は、鯨尺目盛りのものさしをそろえます。

1尺さしと2尺さしが1本ずつあると便利です。

鯨尺とメートル・センチの自動換算・換算表・簡単な計算方法など、尺メートル換算についてはこちら↓の記事をご覧ください。

必須道具⑩ メジャー(巻き尺)

メジャーは、採寸するときや、ものさしでは測りにくいところに使います。

目盛りがはっきりして狂いのないものを選びます。

センチと鯨尺と両方測れる両面メジャーは、和裁で大変便利です。

必須道具⑪ アイロン

アイロンは、地のしや仕上げのときに使います。

家庭用の軽いアイロンと、重さが2~3kgある業務用のアイロンとありますが、業務用アイロンのメリット・デメリットを比較すると、

| メリット | デメリット |

| 重量で布を落ち着かせやすい | 長時間使用すると疲れる |

| 他の衣類に使いにく | |

| 収納場所から出し入れするのが重くて億劫になる |

と、このようにメリットよりもデメリットのほうが多いので、家庭用の軽いアイロンをオススメします。

布目を整えるときに、プレス用のアイロンの他にも、スチームアイロンがあると便利です。

360度くるくる回転させてもパワフルなスチーム量で、除菌も脱臭もできるパナソニックのスチームアイロンは、スイッチONから数秒で立ち上がり、軽いのでスイスイとかけられます。

和裁以外でも、シャツやブラウス、スカート、スーツ、コートなど、色んな衣類に使ってます。買って良かった家電のひとつです。

まとめ

以上11種の道具が、和裁では必要となります。

お手持ちの裁縫道具で代用できないか確認した後に、足りない道具を買い足していくのがスムーズです。

和裁で必須ではないけれどあると便利な道具や、和裁道具の代用品については、こちら↓の記事にてご紹介しておりますので、良かったらこちらもご覧ください。

この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです🐋

それでは、

またお会いできる日を楽しみにしております🍀