みなさん、こんにちは🕊️.*

先日、新宿で開催されたイベントで、フクギ染めと紅型の型彫り・隈取りの体験会にお友達とお邪魔してきました👘

今回はそのときのレポートをお届けします。

体験レポ

会場へ到着すると、入り口にはシーサーが…!!✨

ちょこんとふたりで並んでて、ほっこりします。

紅型の型彫り体験レポート

まず初めに、紅型の型彫りを体験させていただきました。

型紙を図案の通りに掘っていくのですが、まぁむずかしい!!

カッターナイフのようにスーっと引いて切っていくと、柔らかい曲線が表現できないとのことで、ザクザクと一刀一刀刺しながら彫り進めていくんだそうです。

カッターナイフは手前に引いて切りますが、紅型型彫りでは手前から奥に進んでいくのも、難しく感じました。

このとき、紅型の工程について教えてくださったのは、沖縄の城間びんがた工房の職人さんたちでした。

城間びんがた工房では、道具も職人さんが手作りされるそうです。道具をひとつ作るにも数年かかることもあるんだとか…💦

例えば、こちらのカッティングマット。沖縄の島豆腐を3か月ほど乾燥させたものとのことでした。

ふにふにざくざくと、なんとも不思議な感覚✨

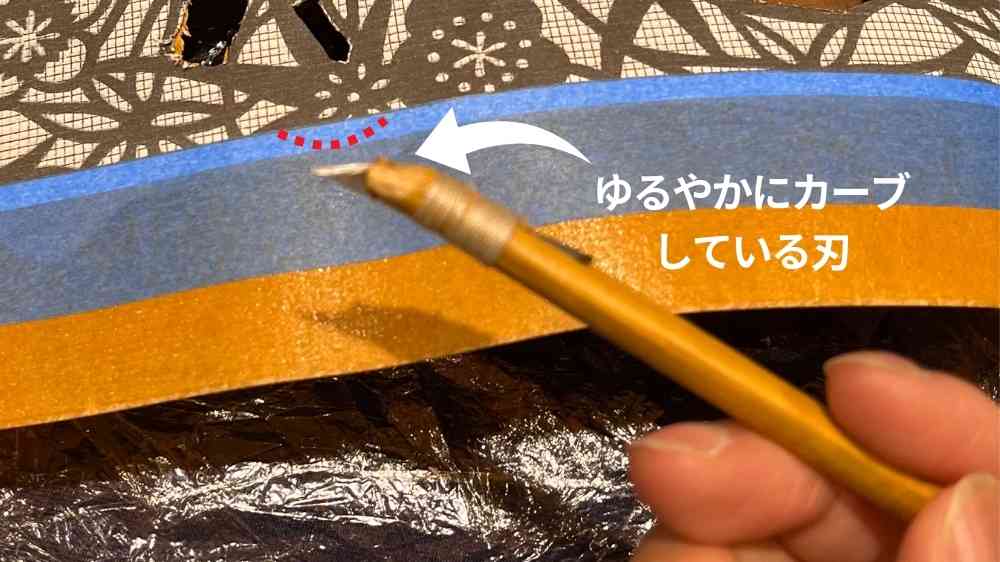

また、カッティングナイフは、刃先を砥石で研いで、カーブしている刃を作られているそうです。

しかも、真っ平な砥石では真っ直ぐな刃になってしまうので、刃のカーブを作りやすいように、砥石も工房で丸く削りなおされているんだとか…!

道具を作るための道具である砥石までも、工房で作られていることに、大変驚きました。

紅型の隈取り体験レポート

次に体験させていただいたのは、紅型の隈取りです。

隈取りとは、ぼかしや濃淡を加えることです。立体感を表現したり、モチーフを強調したりできます。

ぼかしたい方向(モチーフの中央)へ筆を動かすのがポイント。

日本画でも隈取りはよく使われますが、紅型の場合は日本画のように水でぼかすのではなく、筆でごしごしとぼかす感じでした。

こちらの筆も工房の手づくりで、髪の毛で出来ているそうです。隈取りでは髪の毛の筆が一番使いやすいとのことでした。

工房では実際にはこんな感じで作業されているそうです。

隈取りをする際は、指にたくさんの筆を挟んで一人で作業されるそうです。

フクギ染め体験レポート

最後にフクギ染めを体験させていただきました。

福木とは、沖縄や奄美大島で植栽されている木のことです。フィリピンや台湾でも自生しているようです。

フクギ染めといえば樹皮を使いますが、自然保護の観点から最近では葉で染めることが多いです。

繊維の素材や媒染剤によって染まる色は変わりますが、フクギで染めると黄色や緑色になります。

媒染とは、染める物と染料の媒介をするという意味で、媒染剤はアルミニウム塩や鉄塩といった水溶性の金属塩のことです。

媒染剤は染料の色素を効率よく発色させ、染める繊維に固着させる働きを持ちます。

今回は木綿のハンカチにフクギ染めをしてきました。

フクギの染料に浸したあと、チタンの媒染剤で固着させたところ、このようにオレンジ色に染まりました。

フクギの木の場所や状態によっても色が変わるらしく、職人さんたちは染料にする前のフクギを見ただけでどんな色に染まるかイメージできるそうです。まさに職人技!✨

フクギの他にも沖縄で染料として使われている色素の展示もありました。

コチニールはサボテンに寄生するカイガラムシの雌で、赤紫色やピンク色に染まります。古くから紅型の染料として使われてきたそうです。

おわりに

以上の3つの体験をしてきました✨

紅型をはじめ、沖縄の伝統工芸について知ることが出来て嬉しかったです。

教えてくださった職人さん方、本当に有難うございました。

これからも沖縄が明るく穏やかであり続けることを願っております。

また、これからも沖縄らしい工芸品が生まれ続けることも楽しみにしております❀.*

↓今回の体験記の動画バージョンはこちらです✨

それでは、

またお会いできると嬉しいです🕊️