浴衣つくりや着物つくりなどの和裁を楽しむにあたって、必須道具の他に、そろえておくと便利な道具があります。

この記事では、

- 和裁であると便利な道具

- 和裁道具の選び方のポイント

をご紹介していきます。

和裁であると便利な道具と選び方

和裁であると便利な道具は7種あります。

これら7種の道具は、なくても浴衣や着物をつくることができますが、あると作業が大変スムーズになり、どれも和裁以外でも重宝するので、余裕があったらそろえてみることをオススメします。

あると便利な道具① こて

こては洋式のアイロンが流入する前から日本にあった、昔ながらのアイロンです。

縫い目をなじませたり、きせをかけたり、丸みを整えるなど、地のしと仕上げ以外は、こてを使うのが一般的です。

こて本体だけでは熱を出さないので、電気窯や火鉢にさして温めて使います。そのため、1丁のこてが冷めたら、すぐに別の温かいこてに取り換えられる2丁立てのものがオススメです。

中古でこてを買う場合は、こて面とこて先に傷や凹凸があると生地と傷める原因になるので、こて面・こて先に傷や凹凸のないものを選ぶことが大切なポイントです。

今ではなかなか売られておらず高価なので、はじめからそろえることはオススメしませんが、あると大変便利な道具です。

あると便利な道具② 糸通し(スレダー)

和裁で使用する和針は、洋針(メリケン針)の針穴よりも小さいので、糸を通ししづらいです。

糸通しがあると簡単に糸を通すことができるので、糸通しもそろえておくと便利です。

和針を多用する和裁では、細く小さい針穴の絹針にも使える細い針金やピアノ線の糸通しを重宝します。

針金でひっぱるシンプルなタイプは、針金が壊れやすいので、2~3個ほど多めにストックしておくのがオススメです。

また、ワンタッチで糸通しができる卓上糸通し機もオススメです。

針穴が丸い和針は、卓上糸通し機に非対応で、糸が通りにくいのですが、こちら↓の卓上糸通し機は、木綿針なら使えました。

卓上糸通し機は、和裁以外の手芸でも大活躍しています。

あると便利な道具③ ピンクッション(針山)

針を休めるときに、使いやすい大きさのピンクッションもあると便利です。

クッションタイプやマグネットタイプなど、いろんな種類のものがあります。洋裁のように腕に取り付けるタイプも使いやすいので、愛用しています。

好きな布に刺繍やリボン等で飾りつけて、手づくりしてみるのもオススメです。

手作りする際、中に綿ではなく、米ぬかを詰めると針がさびにくくなります。

- 米ぬかをからいりして冷まします。

- 木綿の袋を作り、1の米ぬかを詰めて、口をとじます。

- 好みの布で外袋を作り、2を入れて、口をとじて完成です!

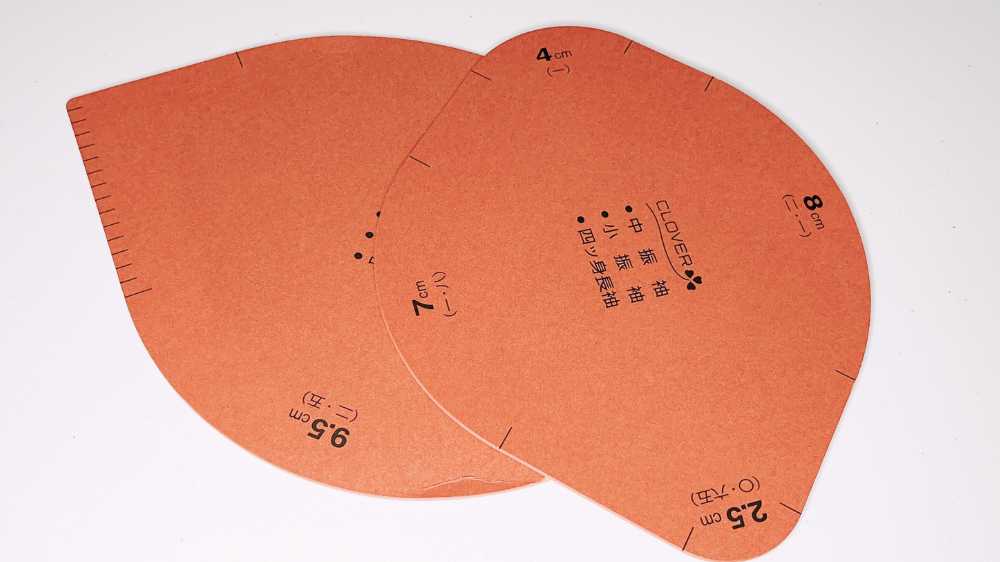

あると便利な道具④ 丸み型

丸み型は、袖の丸みを作るときにあてて使います。

市販品のファイバー製のものが丈夫で使いやすいです。

厚紙で好きなサイズの型を手作りするのもオススメです。

プラ板やクリアファイル等で丸み型を作ると長持ちしますが、熱したアイロンをあてられないのと、生地の上で滑りやすいので、手づくりする場合は厚紙が最適です。

あると便利な道具⑤ 霧吹き

霧吹きは、地のしや、仕上げの際のしわ伸ばし、形を整えるときよく使うので、あると便利です。

手芸やアイロンの際には、軽量ながらも大容量で、細かい霧を一吹きでたくさん出せる霧吹きを重宝します。

あると便利な道具⑥ 目打ち

額縁縫いをするときや、角を出したいときに、目打ちを使うと綺麗にできます。

目打ちがあると、ミシンがけのときに布を送るときも、革や紙に簡単な穴をあけるときにも重宝するので、1本持っておくと便利です。

先がしっかり尖っており、布にひっかからない滑らかなものを選ぶのがポイントです。

また、置いたときに転がりにくい形状のものが便利でオススメです。

あると便利な道具⑦ 文鎮(ウェイト)

しるし付けや縫うときに、くけ台・かけ針代わりに文鎮を布の端に置いておくと、布が動かないので縫いやすくなります。

また、こてやアイロンで布に熱を加えたあとに、熱を冷ましながら形を落ち着かせるのにも使用します。

文鎮は洋裁でも、型紙を置いてしるしをつける際にも重宝するので、2~3個ほど持っておくと便利です。

市販の文鎮を購入する場合は、積み重ねられるものが収納もしやすく、重さを調整しやすいのでオススメです。

まとめ

以上7種の道具が、和裁であると便利な道具です。

余裕があったらそろえてみてください✨

和裁の必須道具や、和裁道具の代用品については、こちら↓の記事にてご紹介しておりますので、良かったらこちらもご覧ください。

この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです🕊️

それでは、

またお会いできる日を楽しみにしております🍀